Desde Colombia recibí la revista Melómano (Edición 56, marzo del 2012), dirigida por el colega y amigo Orlando E. Montenegro, guardián de la música de nuestro continente. En esta edición existe un capítulo muy atractivo titulado “¿Existe una salsa cubana?, Se reabre el debate…” A continuación una serie en 3 partes.

Montenegro con mucho tino va presentando el tema que invita al debate y la reflexión; por tanto me sumo con esta serie en 3 partes que nombro "La Salsa Cubana".

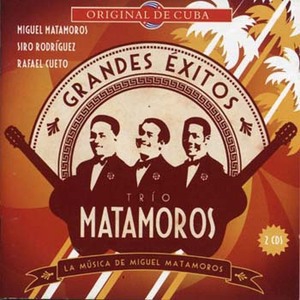

En mi libro Los Reyes de la Salsa, expongo la trayectoria de la salsa cubana; la sitúo en el comienzo del siglo XX, con tres de los arquitectos que magnificaron el son cubano: Miguel Matamoros, Ignacio Piñeiro y Arsenio Rodríguez. Ellos sazonaron la salsa cubana con los dos troncos fundamentales de la música cubana: España y África.

Desde 1925 Los Matamoros, dentro del primer Boom de la música cubana, pusieron a gozar a toda América con el empuje del son. ¿Hay algo con más sabor que la música de Matamoros?

En 1932 Ignacio Piñeiro compone la sabrosa pieza “Echale salsita”, dedicada a las butifarras del negro “Congo” de Catalina de Güines. Piñeiro mezcla el son con la guajira y lo afrocubano.

Arsenio Rodríguez, en la década de 1940 realiza la culminación dentro del formato de “conjunto sonero”, integrado con una base ritmática de son (piano, bajo, tres, timbal, tumbadora, bongó, guiro) y trompetas. Arsenio hace todo un experimento donde funde el son con los elementos de lo afrocubano.

En 1954 el bajista legendario Israel López “Cachao”, tituló uno de sus temas: “Más salsa que pescao”. Y Benny Moré, en la década de 1950 para animar a sus, músicos gritaba “¡salsa!” “¡salsa!”, y cerraba los números de su orquestas con unos efectos en la dirección que luego rubricaba con estas palabras “!Se acabó la salsa!”.

Todas estas músicas se regaron como pólvora por todo el continente americano y se fue impregnando a los oyentes con una música bien salsera.

Ya lo había dicho en 1950 el sabio Fernando Ortiz: “Los cubanos hemos exportado con nuestra música más ensoñaciones y deleites que con el tabaco; y más dulzuras y energías que con el azúcar. La música cubana es fuego, sabrosura y humo. Es almíbar, sandunga y alivio como un ron sonoro que se bebe por los oídos, que en el trato iguala a las gentes y en los sentidos dinamiza la vida. No se puede negar la inmensa musicalidad del pueblo cubano, que al igual que los africanos, sacan los ritmos de la naturaleza”.

Esta es la base de la salsa cubana, antes de 1959, pero sabemos que en esa fecha suceden cambios sociales en Cuba y ya sabemos cuáles fueron los acontecimientos. A Cuba la excluyeron de las transnacionales de la industria del disco y la música de América.

“En la década de 1950 – escribe César Miguel Rondón (El libro de la salsa) –, Cuba seguía siendo el centro de la música caribeña, el toque último seguía estando en la Isla grande: el Norte único era emular el sonido y sabor cubano, y la meta definitiva superarlos, cualquier otra alternativa se descartaba de antemano. Y es que Cuba, viviendo de la farra permitía el cultivo de las más diversas manifestaciones y estilos. El mambo, el cha cha chá, las colosales orquestas de charanga: Melodías del 40, Arcaño y sus Maravillas, Ideal, Belisario López, América, Jorrín, Fajardo y sus Estrellas, Aragón, Sensación, Neno González. La rumba estrepitosa, las grandes orquestas de jazz band como Casino de la Playa (Miguelito Valdés) Lecuona Cuban Boys (Armando Oréfiche), Pérez Prado, Benny Moré”

“Y no es cuestión de afirmar que sólo Cuba poseía ritmos de valía o de interés entre los diversos países de la región – sigue escribiendo Rondón –, se trata simplemente de entender que Cuba logró reunir todas las condiciones necesarias para convertirse en el centro musical del Caribe. Sería muy difícil desarrollar e imponer internacionalmente ritmos que no tuvieran la marca del son. Las bombas de Ismael Rivera de Puerto Rico fueron rematadas con montunos cubanos. La cumbia colombiana quedó reducida al folklore, lo mismo pasaría con muchos de los ritmos negros de la costa venezolana. Las fabulosas orquestas cubanas condenaron a una virtual muerte prematura a esos ritmos. La presencia de la sonoridad cubana, por lo tanto ya era inevitable”.

Estas palabras le pertenecen al autor de un libro clásico de la salsa latina, no le pertenecen a un cubano, sino a un venezolano que en un tremendo arranque de sinceridad publicó palabras tan importantes para la música de América.

Hasta aquí la historia de la salsa cubana hasta 1959; a partir de entonces músicos cubanos en el exterior, especialmente en Nueva York, mantuvieron la antorcha de la música cubana. También se sumaron a ello, músicos latinoamericanos, especialmente de Puerto Rico.

La hora de la Salsa

En 1966 un excéntrico disc-jockey Phidias Danilo Escalona (fallecido en 1985), mantuvo un programa por una radiodifusora de Caracas, Venezuela, que le dio en llamar un tanto exóticamente La hora del sabor, la salsa y el bembé, programa inspirado en otro suyo anterior llamado Más pachanga, (nombre de un estilo de música cubana de 1959-1960, de Eduardo Davidson).