Neue Latino-CDs der Mexikaner Allá und des Brasilianers Seu Jorge sind in höchst unterschiedlicher Weise optisch und musikalisch deutlich von der Spät-60er-Hippiekultur inspiriert.

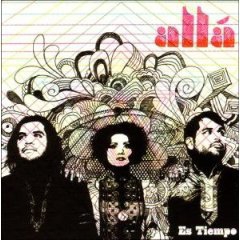

Über die aufklappbare Verpackung von allás „Es Tiempo“ wuchert bunt Blumiges, welches sich einem von geometrischen Linien überzogenen All öffnet. Auf dem Cover die drei Bandmitglieder Jorge Ledezma, Lupe Martínez und Angel Ledezma in hartem fotografischem Schwarzweiss, das von Grafikern in den 60ern Kodalit genannt wurde. Auch Seu Jorges Kopf ist auf dem Cover von „América Brasil O Disco“ als Kodalit in braun aufgelöst. Zusammen mit den in sein Haar eingebauten, farbigen Versalschriften erinnert das Ganze an gewisse Illustrationen im deutschen Trend-Magazin „Twen“. Richtig groovy.

Dem optischen Retro-Tripp entsprechen Parallelen im Sound. Man traut seinen Ohren kaum: in allás „Una Dia Otra Noche“ folgen auf Latino-Perkussion eiernde psychedelische Streicherarrangements à la Beatles, ein Kopfstimmen-Chörchen wabert wie im Krautrock von Amon Düül herein. Konsequent weben die drei Chicanos - allá sind in Chicago lebende Mexikaner - an einem abgehobenen Soundteppich mit polyrhythmischen Gespinsten, auf welchem sie offenbar in die Sphären des Hippie-Aufbruchs zurückfliegen möchten. „Allá“ bedeutet für die Chicanos in den USA unter anderem soviel wie „dort drüben in der fernen Heimat“, die man nur noch im Herzen mitträgt. Die Psychedelia der Gruppe nimmt sich wie ein Zwischen-den-Stühlen-Sitzen von Heimatlosen aus; zuhause scheint man sich lediglich in Träumen zu fühlen.

Allá beziehen sich auch gelegentlich auf den sogenannten Tropicalismo, jene brasilianischen Variationen der 60er-Jahre-Psychedelia. Das tut Seu Jorge ebenfalls, wenn auch ganz anders als die Mexikaner. Denn obschon der 37-jährige Brasileiro aus Rio mit der aktuellen CD „América Brasil O Disco“ eine Art Retro bedient, schwebt der Allrounder nie über den Wolken, sondern groovt fest auf dem Boden. „Samba Rock“ heisst ein Titel, was hier die Musik über weite Strecken charakterisiert. Die Instrumentierung bleibt stets spartanisch. „América do Norte“ etwa schrammelt auf einem elektrisch verzerrten Cavaquinho, dem kleinen Haupt-Saiteninstrument des Samba, daher, dann explodiert plötzlich das Schlagzeug und die urtümliche Cuíca quietscht zur E-Violine dazwischen. Die Songs tragen plakative Titel und sind musikalisch ebenso prägnant inszeniert. In „Trabalhador“ (Arbeiter) nölt Jorge durch einen bewusst billig eingesetzten Vocoder auf einer Rockunterlage zur Mundharmonika, eine Nettigkeit wie „Burguesinha“ (Kleine Spiessbürgerin) hüft auf einem koketten „Kunfu-Fighting“-Disco-Beat dahin: die Satire ist unüberhörbar. Das gilt auch für „Voz da Massa“ (Stimme der Masse), wo ein profaner Allerwelts-Samba vorgelegt wird, wie er für Otto Normalverbraucher die brasilianische Musik verkörpert. Insgesamt also keine nostalgiche Retro-Haltung, sondern über weite Strecken eine spöttische Zelebrierung des auf die brasilianische Musik (MPB) einwirkenden us-amerikanischen Rock und Pop.

Was Carlinhos Brown für Bahia ist, das verkörpert Seu Jorge für Rio. Der clevere Spürhund führt die Música Carioca, Rios Sound, in neue Gefilde. Aus ärmsten Verhältnissen stammend, hat sich Jorge emporgekämpft, sowohl als Musiker als auch als Schauspieler und als solcher spielte er zum Beispiel in „Cidade de Deus“. Was die chamäleonartige Vielseitigkeit anbelangt, ist Seu Jorge mit Bowie vergleichbar und für den Soundtrack des Filmes „The Life Aquatic“ nahm Jorge denn auch einige akustische Versionen von Bowie-Songs auf, die dieser als die besten Covers seiner Werke lobt.

Allá: „Es Tiempo“

Seu Jorge: „América Brasil O Disco“

Beide bei Musikvertrieb